zwei jungs und die kunst

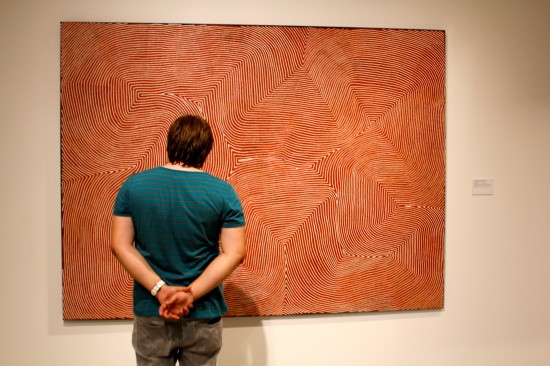

Mein bester Freund Roman und ich haben uns mal ein Wochenende geleistet. Wir sehen uns so selten im Jahr, er aus München, ich aus Berlin, dass es durchaus angemessen scheint, die Male, die wir uns sehen, zu zelebrieren und zu etwas besonderem zu machen. Deswegen haben wir unser Treffen auf einen Ort verlegt, den wir beide schon immer mal besuchen wollten: Die Documenta in Kassel.

WeiterIch hab schon viel davon gehört und mich zumindest beim letzten Mal wirklich geärgert, nicht da gewesen zu sein. Diese Versammlung von allem, was in zeitgenössischer Kunst Rang und Namen hat, in einem eher überschaubaren Örtchen wie „Kassel“, das find ich vom Konzept her schon ganz gut. Die ganze Stadt wird bespielt, aber die Stadt ist halt nicht groß. Super. Wie im Simpsons-Film, als diese riesige Käseglocke über Springfield gestülpt wird und nichts raus kann.

In meinen romantischen Vorstellungen haben Inspirationen an jeder Ecke auf mich gewartet: Nirgends ist man sicher vor einer eventuellen Performance, bei der sich eine nackte Frau mit einem bärtigen Mann auf einem Schimmel sitzend mit rohen Eiern bewerfend duellieren, mitten in der Fußgängerzone, zwischen McDonalds und Starbucks. Dazu ausgestellte Künstler, die nicht alles auf den Kopf stellen wollen, die aber zwingende Ideen haben, Ideen denen man anmerkt, dass sie aus ihnen raus mussten. Wie ein Kind, das raus muss, weil man es nicht länger ernähren kann im Bauch. Es ist fertig, es gehört jetzt auf die Welt. Kunst, die ich nicht sofort verstehe, vielleicht auch welche, die ich gar nicht verstehe. Aber die mich fordert. Die mit mir ein kleines Kämpfchen austragen will, eine Rauferei um Assoziationen, ein Schwitzkasten für Interpretationen. Um sich danach lachend die Hand zu geben und zu sagen, dass man gewonnen hat. Denn das soll natürlich auch Spaß machen. Ich liebe diese Hirn-Kämpfe. Und Krämpfe, klar, die auch. Mir kann ja nicht alles gefallen und das soll es gefälligst auch nicht. Mein ästhetisches Empfinden, das eine sehr weit ausgelagerte Schmerzgrenze hat, will beleidigt werden. Oder umarmt. Nur nicht links liegen gelassen.

Ich gebe zu: Das sind hohe Erwartungen. Aber das sind tatsächlich genau die Erwartungen, die ich für mich persönlich an Kunst stelle. Alles, was darunter liegt, ist gefällig. Dabei meine ich keineswegs, dass Kunst immer die überfrachtete Message haben muss. Meinetwegen kann die manchmal auch einfach nur gut aussehen. Ich will mit meiner Freundin ja auch nicht immer über die politische Weltlage diskutieren, manchmal freu ich mich ja auch einfach nur, wenn sie mir zum Beispiel ihre Brüste zeigt. Das ist dann die Lust an der Ästhetik, für Kunst (und Beziehungen) eine nicht zu vernachlässigende Größe.

Ich habe im Vorfeld relativ bewusst wenig über die Documenta gelesen, ich wollte das erstmal vor Ort auf mich wirken lassen. Ich hab zwar mitbekommen, dass die künstlerische Leiterin Carolyn Christov-Bakargiev hier und da kritisiert wurde, aber in meiner Erinnerung war das bisher bei jeder Documenta so und vielleicht kann das ja auch gar nicht ausbleiben, wenn man so eine große Schau verantwortet. Irgendwer fühlt sich da ja immer auf den Schlips getreten und irgendwie mag das ja vielleicht auch der Sinn und die Kraft einer solchen Veranstaltung sein. Ins Blaue gemutmaßt.

Mein ästhetisches Empfinden,

das eine sehr weit ausgelagerte Schmerzgrenze hat,

will beleidigt werden.

Oder umarmt.

Nur nicht links liegen gelassen.

To cut a long story short: Nachdem ich nun die Documenta gesehen habe, würde ich die Dame auch kritisieren. Klar, niemand ist alleine für so eine Geschichte verantwortlich, aber Part ihres Jobs ist es ja auch, die Kritik an der Schau auf sich als Person zu bündeln und Kraft dieses Amtes muss ich ihr bescheinigen, vielleicht eine sehr langweilige Person zu sein, die irgendwie nichts zu sagen hat, aber denkt, sie müsste dringend was zu sagen haben, weswegen sie sich eine Botschaft auf den Bauch schnallt und damit durch Kassel rennt, in der Hoffnung, dass man sie nun als sehr politisch wahrnimmt. So kam das bei mir an.

Okay, ich hab nicht alles gesehen. Ich würde gerne wissen, ob überhaupt irgendjemand alles gesehen hat. Diese Ausstellung erschlägt einen mit so einer Masse an Kunst, auf die ganze Stadt verteilt, dass man gar nicht weiß, wo man anfangen soll oder weiter machen oder aufhören. Man beginnt zu filtern, sich quasi seine eigene Ausstellung zusammenzubauen, die natürlich, man will ja offener Kunstinteressierter sein, auch Sachen berücksichtigt, die einem erstmal komisch vorkommen, aber im Großen und Ganzen dann doch eher das abdeckt, was einen wirklich interessiert.

Ein paar wenige Arbeiten haben es mir dann aber auch angetan:

Ontem, areias movediças

(Gestern, Flugsand)

von Renata Lucas

Die brasilianische Künstlerin hat eine Arbeit gemacht, die aus einem schönen und beeindruckenden praktischen Teil besteht, der auch das Erste war, was ich davon gesehen hab: Im Keller des Fridericaneums, des zentralen Ausstellungsortes der Documenta, sind an den holzvertäfelten Wänden dieses „klassischen“ Gewölbekellers (der so deutsch anmutet, dass man sich vorkommt wie im „Rathaus-Keller“, einer Lokalart, die es vermutlich in jeder (west)deutschen Kleinstadt gibt – oftmals auch nur „Ratskeller“ genannt) plötzlich ganz glatte und schräge Betonflächen, die weit in den Raum hineinragen. Das hat mich beeindruckt, die sahen toll aus. Dieser graue Beton, das hat auch eine gewisse Macht, eine bestimmte Kraft. Vor allem wenn der so in den Raum hineinläuft. Das ist so brachial. Beton kann man auf alles drauf machen und es wird sofort auch zu Beton. Daran hab ich totalen Spaß gehabt. Eine wirklich tolle Arbeit. Aber vor allem war es das noch gar nicht. Abends in unserer Schlafstätte (ein Zimmer in einem studentischen Öko-Pavillon, erbaut von Architekturstudenten) hab ich im Katalog noch gelesen, um was es Lucas eigentlich ging mit ihrer Arbeit: Diese Betonfundamente waren noch an zwei anderen Orten am Friedrichsplatz zu finden, nämlich im Keller des örtlichen Kaufhofs und in einem Privathaus. Zusammen ergeben sie die Ecken des Fundaments einer Pyramide, die so theoretisch über dem Platz liegt. Wie cool! Ich hab mich gleich noch mal so sehr über die Arbeit gefreut, als ich das gelesen hab. Viel später hab ich noch gelesen, dass in den Betonkonstrukten W-Lan-Router versteckt waren, mittels derer man sich auf einem Smartphone oder iPad oder so bestimmte Videos angucken konnte, die zeigen wie … ich hab’s schon wieder vergessen. Warum muss man die eigene Arbeit so überfrachten?

d(13)pfad

von Natascha Sadr Haghighian

Zugegeben: Bei dem Namen der Installation von Haghighian möchte man gar nicht meinen, es mit einer kreativen Person zu tun zu haben, aber ihre Arbeit für die Documenta war tatsächlich die spannende Umsetzung einer guten Idee: Die Karlsaue, diese riesen Grünanlage mitten in der Stadt, liegt tiefer als der Rest der Stadt und ist deshalb nur über lange Treppen oder Wege zu erreichen. Mitten in die Böschung hat die Berliner Künstlerin einen Trampelpfad angelegt, den man von der oberen Strasse aus sogar nur mit einer Leiter erreicht. Wenn man diesen Trampelpfad entlanggeht, hört man aus in den Gebüschen versteckten Lautsprechern allerlei von Menschen nachgemachte Tiergeräusche, die sich herrlich bescheuert anhören. Das alleine hätte mir schon gereicht. Ließe ja zur Not auch genügend Interpretationsspielraum – als Kommentar, wie der Mensch sich der Natur aufdrängt zum Beispiel. Aber dahinter steckt noch mehr, wie ich auch in diesem Fall erst später nachgelesen hab: Die Aufnahmen der Tiergeräusche sind „onomatopoetisch“ (geiles Wort für Galgenmännchen): Also Tierlaute aus verschiedenen Sprachen. Während wir für den Hund „Wau Wau“ sagen, sagen ja englischsprachige Länder zum Beispiel „Woof Woof“ und so weiter. In dreißig verschiedenen Sprachen tönt es auf dem Pfad aus dem Gebüsch, eingesprochen von Migranten aus Kassel. Dazu noch die Tatsache, dass die Böschung eigentlich auf Schutt aus den Nachkriegsjahren basiert und die ersten Migranten in Kassel noch in den ehemaligen Zwangsarbeiterlagern untergebracht wurden, während man auf den Trümmern des Krieges 12.000 Rosen pflanzte. Mit dem Wissen im Hinterkopf, bekommt der Pfad noch eine spannende Meta-Ebene, mit der man sich zwar nach der Ausstellung nie wieder beschäftigen wird, aber für den Moment reicht das ja vielleicht auch. Schöne Arbeit.

Dabei meine ich keineswegs,

dass Kunst immer die überfrachtete

Message haben muss.

Meinetwegen kann die manchmal

auch einfach nur gut aussehen.

Ich will mit meiner Freundin ja auch

nicht immer über die politische

Weltlage diskutieren,

manchmal freu ich mich ja auch

einfach nur, wenn sie mir

zum Beispiel ihre Brüste zeigt.

Reflection Room

von Marco Lutyens

Die Künstler, die nicht in einem der Haupthäuser ausstellen, bekamen in der Karlsaue Hütten gestellt, die sie nach eigenem Empfinden bauen/umbauen konnten. Wie es ihr Werk eben verlangte. Eine besonders schöne Fleißarbeit ist dabei Lutyens gelungen: Die Hütte, die man betritt, ist eher etwas karg eingerichtet: Ein Kamin, ein Hocker, eine Hängelampe und ein getrübtes Fenster. Aber: Direkt darunter ist der gleiche Raum noch mal, in echt, aber gespiegelt. Der hat also ein Loch ausgehoben, auf dem Standplatz seines Pavillons und den exakt selben Raum nach unten noch mal nachgebaut. Super. Ein sehr lustiger Mindtwist, wenn man davor steht. Allerdings: Man kann nur von einer Brüstung nach unten gucken und sich den Raum ansehen. Das schadet leider dem Effekt, man wird nur noch Zuschauer und die Unechtheit ist sofort klar, man ist aus der Idee ausgeschlossen, durch ein Metallgeländer. Das hat mir den Spaß leider ein wenig getrübt. Aber dennoch: Toll, aufwendige Arbeit. Respekt dafür. Lutyens selbst hielt in dem Raum regelmäßig Hypnosesitzungen ab, was auch dem Werk selber entspricht: Er wollte damit versuchen das Unbewusste zu visualisieren und den Zustand während einer Hypnose greifbarer, erlebbarer machen. Wie gesagt: Wenn man den Raum wirklich hätte erleben dürfen, hätte das vielleicht auch geklappt. Bleibt aber auf jeden Fall gut in Erinnerung.

The Importance of Telepathy

von Apichatpong

Weerasethakul

Eine riesige Statue eines Geistes, der wie aus einem asiatischen Geisterfilm entsprungen aussieht. Das war die Arbeit, die Roman unbedingt sehen wollte. Und nachdem wir ein wenig ziellos durch die Karlsaue gestolpert sind, haben wir sie auch endlich gefunden: Prominent mitten auf einer Lichtung steht sie, als hätte sie schon immer dort gestanden. Eingerahmt von großen Bäumen, von denen einige auch noch Hängematten zum ausruhen anbieten. Schön. Die Statue selbst sieht toll aus. Wie so asiatische Geisterfiguren eben immer so aussehen: Man ist sich nie sicher, ob man sich gruseln oder amüsieren soll. Und genau mit dieser Gratwanderung spielen die Geschichten ja üblicherweise auch. Die Angst vor der Metamorphose (des Anderen) ist ein oft verwendetes Stilmittel in asiatischen Erzählungen. Damit spielen diese Figuren, die eigentlich wie Schrumpelomas aussehen, die aber immer ein bedrohliches Moment des „jetzt werde ich gleich zum Monster“ haben. Die Statue in der Karlsaue funktioniert auch so. Riesengroß, weiß wie ein Gespenst, taucht sie plötzlich im Blickfeld auf. Alles bedrohliche, „gruselige“ Eigenschaften. Aber dieses schrumpelige Gesicht mit einem dicken Auge, davor muss man doch eigentlich keine Angst haben! Leichtes, angenehmes Unwohlsein beschleicht einen. Und diesen Gegensatz zu spüren, das ist spannend. Dass der Geist auch ein Mahnmal für die Menschenrechtsverletzungen in Thailand sein soll, wirkt wie draufgesetzt, um dem Werk noch politische Bedeutung zu verleihen, weil das auf der Documenta alle haben. Das braucht es aber gar nicht und kann getrost ignoriert werden. Ohne so eine politische Interpretationshilfe funktioniert die viel besser.

Das waren die ausstellerischen Highlights. Die Organisation rund um die Ausstellung ist großartig, alles hat reibungslos geklappt. Aber meine erste Documenta lässt mich mit einem riesigen Fragezeichen zurück. Gar kein spannendes, das mir dabei hilft, Fragen zu finden, von denen ich gar nicht wusste, dass ich sie mir stellen könnte. Ich hab auch meinen Blick auf die Welt nicht geändert oder wenigstens in Frage gestellt, noch hab ich ihn bestätigt bekommen. Das wäre alles auch gar nicht so schlimm, hätte ich nicht das Gefühl gehabt, das die Documenta das aber von mir erwartet. Ich finde die Auswahl der Künstler und Arbeiten war sehr lahm, sehr zahnlos. Da war nichts zwingendes dabei, nichts was mich geschüttelt hätte. Es war eher ein gegenseitiges Versichern, dass man ja auf der richtigen Seite sei. Dafür brauch ich aber keine Kunst, das kann man auch einfach schreiben zum Beispiel. Ich hatte bei den meisten Auftragsarbeiten das Gefühl einer großen Inspirationslosigkeit. Geradezu einer Leere. Nun mag Kassel, das wirklich nett war, auch nicht zu den inspirierendtsten Orten der Weltgeschichte gehören, aber dann muss man einen anderen Weg finden, dort seine Kunst zu präsentieren. Die Arbeit von Thomas Bayrle beispielsweise, der eine riesige Ausstellungsfläche in der Documenta-Halle bekommen hat, auf der er Motorenteile, Reliefs aus Plastikbahnen oder Flugzeugbilder aus Flugzeugteilen präsentierte, war so unglaublich langweilig, dass ich mich kurz fragte, ob ich aus Versehen im technischen Museum gelandet sei. Da ist es wieder: Dieses ungute Kunstbetriebsgefühl, dass sich die Leute da hauptsächlich gegenseitig auf die Schultern klopfen und jeder erstmal seine Homies unterbringt, bevor man sich überlegt, was man eigentlich will.

Da war nichts zwingendes dabei,

nichts was mich geschüttelt hätte.

Noch mal: Grundsätzlich finde ich es gut, eine solche große Ausstellung sehr politisch anzugehen und aufzuladen. Ein Stück weit ist das sogar ihre Pflicht, denn nichts generiert im Feld „Kunst“ mehr Aufmerksamkeit über Museums- und Galerie-Mauern hinweg, als die alle fünf Jahre stattfindende Documenta. Es wäre ein Frevel, das nicht für eine Message zu verwenden. Aber ich hab das Gefühl gehabt, dass nur die Message die Message gewesen wäre. Es gab keinen klaren Standpunkt in der Auswahl, zumindest keinen für mich nachvollziehbaren. Es war ein Ausverkauf von verschiedenen, ähnlichen Haltungen. Kein Ausbruch, kein Infragestellen. Totale Durchschnittlichkeit, denn wenn sich eh alle einig sind, entsteht eine Sicherheit, die jeden Zweifel erstickt.

Es war ein Ausverkauf von

verschiedenen, ähnlichen Haltungen.

Kein Ausbruch, kein Infragestellen.

Ein paar schöne Arbeiten, neben den oben genannten, mehr aber auch nicht. Vielleicht waren Roman und ich blauäugig, aber da haben wir wirklich mehr erwartet. Ich bin auf die nächste Documenta gespannt. Und hoffe, dass sie mich ärgert, anstatt mir egal zu sein.

Immerhin: Ich hab ein lustiges Wochenende mit meinem besten Freund in einer uns beiden fremden Stadt verbracht. Das macht irgendwie alles sinnvoll. Dafür auf jeden Fall danke, Frau Carolyn Christov-Bakargiev. Über den Rest können wir gerne streiten.

Text: Nilz Bokelberg

Fotos: Roman Libbertz

Dieser Artikel als Link: http://www.blank-magazin.de#661